recensione a cura di marco morelli

In occasione della XVIII edizione di Archivio Aperto è stata proiettata l’ultima opera di Michal Kosakowski già presentata a Venezia 82.

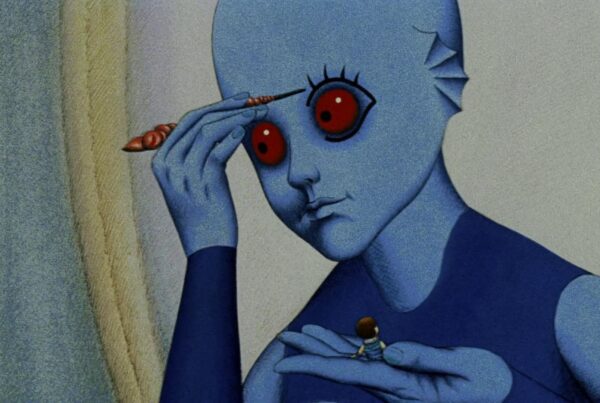

Abbiamo già avuto modo di parlare dell’apprezzata l’istituzione della sezione relativa ai documentari sul cinema dei Classici di Venezia 82. Oltre al vincitore Mata Hari e i discussi tributi a Megalopolis e Los Olvidados spiccava la presenza di Holofiction, ultima opera di Michal Kosakowski presentata ad Archivio Aperto nella serata di lunedì 29 settembre alla presenza del regista. Il film, musicato dall’italiano Paolo Marzocchi, indaga la rappresentazione cinematografica dell’Olocausto attraverso oltre 3000 frammenti audiovisivi di opere dal 1942 al 2024 (citate in oltre 15 minuti di credits) raccolti e montati in 8 anni.

Nei titoli di testa appare una frase di Claude Lanzmann, famoso autore del documentario Shoah[1], secondo cui la rappresentazione dell’Olocausto in forma fiction è sbagliata. Questa prospettiva, accolta da Godard, Rivette e in particolare dal Professor Michele Guerra[2] era già stata citata nel nostro articolo sul Best of del 2024 a proposito dello splendido The Zone of Interest, uno degli ultimi film cronologicamente citati da Holofiction: un filtro sulla raffigurazione della tragedia è quantomai necessario per proporre un controcampo etico a ciò che non è possibile rappresentare.

Per quanto l’incipit di Lanzmann possa far ben sperare su una rassegna critica delle rappresentazioni delle opere sull’epoca, molto spesso ignare dei limiti che dovrebbe imporre l’etica dello sguardo, non sembra questo l’intento di Kosakowski. Il regista tedesco-polacco, già propenso alla raffigurazione della tragedia del 9/11 in Just Like the Movies, da lui diretto nel 2006, sembra più interessato a mostrare giusto una carrellata di immagini in maniera neutra e asettica per sottolineare similitudini su come l’Olocausto è rappresentato nell’immaginario collettivo. Partendo da un frame de La vita è bella (non proprio il più etico sul tema, anzi) Kosakowski si sofferma su fatti, riti e soluzioni comuni in molte opere sul periodo dal ‘33 al ‘45, prediligendo quelle concentrazioniste (tra cui il meraviglioso Il figlio di Saul) ma citando anche film generici sulla II Guerra Mondiale (Novecento, L’infanzia di Ivan).

Per quanto l’intento risulti molto scorrevole e riesca a creare una narrazione a sé stante sull’Olocausto utilizzando solo reperti filmici, risulta un po’ limitante se rapportato ad altre opere sul tema e al dibattito contemporaneo sulle immagini provenienti da zone di guerra (si pensi ai lavori di Godard sulla guerra in Jugoslavia[3]) e, in particolare, sulla rappresentazione del genocidio. Proprio nei giorni in cui sta uscendo in Italia con buonissimi risultati La Voce di Hind Rajab, sulla cui tecnica sono fioriti interessanti dibattiti, sembra un po’ uno spreco la posizione fin troppo distaccata di Holofiction. Ad ogni modo, il film resta uno spunto essenziale sul contemporaneo e vederlo ad Archivio Aperto nemmeno un mese dopo la prima veneziana è stata una piacevole opportunità.

[1] Lanzmann, C. (2011). Shoah. Rowohlt Verlag GmbH.

[2] Guerra, M. (2020). Il limite dello sguardo: oltre i confini delle immagini. Raffaello Cortina Editore.

[3] O’Rawe, D. (2016). Voyage (s) to Sarajevo: Godard and the War of Images. In Post-Conflict Performance, Film and Visual Arts: Cities of Memory (pp. 113-126). London: Palgrave Macmillan UK.