approfondimento a cura di alberto frosini

In occasione della XVIII edizione di Archivio Aperto sarà presentata una retrospettiva dedicata al regista statunitense. La sezione «Storie sperimentali», infatti, ospiterà la proiezione di 12 titoli di Anger: non mancate all’appuntamento, a Bologna, dal 26 al 30 settembre.

Kenneth Anger, nato Kenneth Wilbur Anglemyer, è uno dei registi più importanti che gli Stati Uniti abbiano mai originato. Cresciuto tra i set di Hollywood fin da giovanissimo, afferma persino di essere presente, come comparsa, in Sogno di una notte di mezza estate (1935) di Max Reinhardt e coglie presto il fascino di un mondo che per molti resta un sogno irraggiungibile. A soli sette anni impugna una cinepresa e inizia a girare i suoi primi film. Da allora porta avanti un percorso creativo lungo circa ottant’anni, rivoluzionando il cinema americano e attraversando ogni confine tra cinema d’autore, avanguardia e sperimentazione visiva.

La sua filmografia esplora un mondo di miti, magia, erotismo e cultura pop, evocando un’iconografia sorprendentemente contemporanea, pur immersa in contesti occulti, tra misticismo, crudeltà e sesso. Nonostante questa attrazione verso il proibito, Anger non si configura come un outsider, ma come un artista moralmente esposto, pronto a offrire interpretazioni anticonvenzionali e provocatorie della cultura e della società. Lo stesso regista afferma che i suoi lavori cinematografici sono vere e proprie lettere d’amore a Hollywood. Infatti, arriva addirittura a esprimere gratitudine verso l’industria cinematografica mainstream americana e le riconosce il merito di offrire intrattenimento e di saper raccontare, pur tra inevitabili contraddizioni, le molteplici e affascinanti sfumature della condizione umana.

La sua prima opera che giunge fino a noi è Fireworks (1947), realizzata a soli diciassette anni: un cortometraggio apertamente gay, uno “psicodramma” ironico e liberatorio. Il film racconta la scoperta della sessualità dello stesso regista in un’epoca profondamente omofoba e rischia la censura, ma conquista la critica e intellettuali come Tennessee Williams, diventando uno dei primi punti di riferimento di quello che sarà poi riconosciuto come cinema queer. Tra i lavori successivi spiccano Eaux d’Artifice (1953), dove le fontane barocche di Villa d’Este danzano sulle note del movimento invernale delle Quattro Stagioni di Vivaldi; Inauguration of the Pleasure Dome (1954) e Lucifer Rising (1972) invece portano sullo schermo divinità egizie, celtiche e bibliche, inserendo anche clip dei Rolling Stones e creando un universo immaginario in cui glamour e illusione prevalgono sulla realtà.

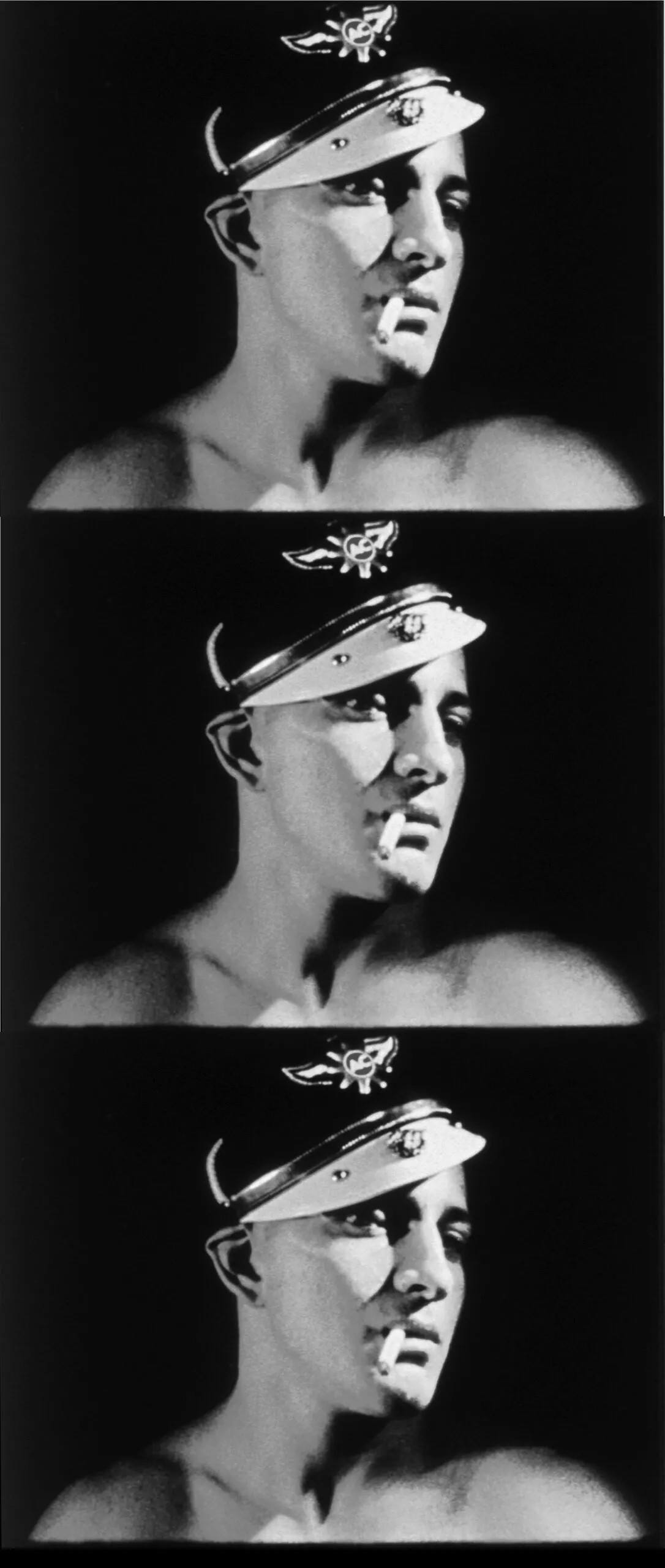

In una illusione prevalgono sulla realtà. In una parola: “Hollywood”. Tuttavia, il film per cui Anger resterà probabilmente più celebre è Scorpio Rising (1963). In neanche mezz’ora il regista sincretizza l’immaginario delle gang motociclistiche, l’erotismo gay e la musica pop dell’epoca, anticipando il videoclip musicale, grazie a un uso ironico e visionario delle colonne sonore. Il climax del corto si conclude con un vorticoso epilogo in cui si alternano svastiche, violenza e immagini cristologiche. In questo contesto l’omoerotismo diventa strumento di potere più che di romanticismo. L’opera diventa così un cult istantaneo, capace di sorprendere persino registi del calibro di David Lynch, che la definisce, con disinvolta semplicità, “strana”.

Malgrado il successo critico, la sua carriera è segnata da continui ostacoli economici e da progetti incompiuti. Film come Puce Moment (1949) o Kustom Kar Kommandos (1965), immaginato come documentario sulla cultura delle auto personalizzate ma ridotto a un frammento di soli tre minuti sui quaranta previsti, ci pervengono in forma incompleta a causa di censure, problemi di produzione o semplici difficoltà economiche. Lo stesso regista ammette di non essere mai stato un “hustler” capace di inseguire finanziamenti, preferendo lasciare che alcune idee restino nel “cimitero” dei film irrealizzati. La sperimentazione, tuttavia, non si arresta mai. Anger rielabora colonne sonore, monta versioni differenti dei film, proietta immagini su più schermi e utilizza colori saturi e composizioni barocche, trasformando ogni opera in un’esperienza incredibilmente affascinante.

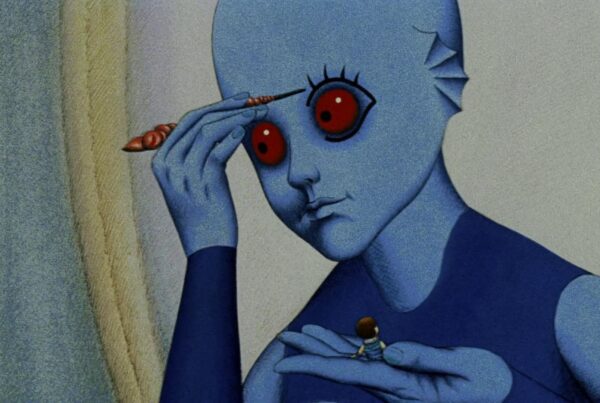

Tra le opere più recenti spiccano Ich Will! (2000), un “découpage” di filmati d’archivio sulla Hitlerjugend che riflette sul legame tra rituale, gioventù e ideologia; The Man We Want to Hang (2002), documentario su un’esposizione di disegni di Aleister Crowley, esoterista di cui Anger è discepolo; e infine Mouse Heaven (2004), finanziato da Sir Paul Getty e dedicato a una collezione privata di giocattoli Disney, in cui domina la figura di Mickey Mouse, che il regista descrive come maligna e quasi demoniaca, richiamando il fascino inquietante delle prime animazioni. Oltre alla lunghissima carriera dietro la cinepresa, Anger si fa ricordare anche come scrittore. Con Hollywood Babylon (1959) e Hollywood Babylon II (1984) il cineasta si immedesima nel ruolo di uno spietato cronista dello “star system” degli anni d’oro, raccontando scandali, morti misteriose e aneddoti scabrosi che svelano la frattura tra il mito delle icone cinematografiche e la loro fragilità. Questi libri, scritti con humour e ferocia, sono considerati i suoi veri successi commerciali e gli garantiscono una stabilità economica maggiore rispetto ai film.

Anger rifiuta etichette come quella di “padre del queer cinema”, respingendo in generale l’idea che la sua attività artistica sia “marginale”. Si definisce “artista individuale”, lontano da scuole o collettivi, pur aprendo la strada a generazioni di registi indipendenti. Reinventa il rapporto tra immagine e suono, facendo convivere le opere di Vivaldi con quelle di Mick Jagger e trasformando la musica in linguaggio primario, capace di costruire ironia, ritmo e narrazione anche in assenza di dialoghi. Vedere oggi Kenneth Anger significa riscoprire un autore che fa del cinema uno strumento di trasgressione, magia ed esplorazione della psiche. Dalla provocatoria ironia di Scorpio Rising alla coloratissima sacralità visionaria di Inauguration of the Pleasure Dome, le sue pellicole restano un invito a scandagliare i confini del visibile e del narrabile: un richiamo potente alla forza trasformativa e all’esperienza sacrale del cinema.