approfondimento a cura di leonardo ferretti

Dal 25 al 28 settembre si è tenuta a Roma la quinta edizione dell’ArteSettima Festival. Ripercorriamo, anche attraverso le parole del «CEO» del collettivo Andrea Vailati, ciò che vorrebbe rappresentare e ciò che effettivamente è stato questo evento.

Cosa rimane, dopo quattro giorni di proiezioni, incontri, podcast e musica dal vivo? Rimane l’idea di un festival attraversato da più anime, un luogo in cui trovano espressione il linguaggio cinematografico e tutti quei linguaggi che contaminano il cinema. L’esperienza festivaliera è stata pensata per essere più immersiva possibile, per sublimare l’esperienza estetica della proiezione, per ricordare che ogni espressione artistica è un’apertura verso il possibile. E il pubblico numeroso che ha riempito l’Alcazar in questi giorni sembra averne premiato la linea.

«Volevamo combinare la dimensione cinematografica alla dimensione musicale, alla dimensione di talk e di podcast; valorizzare l’idea di una community che coesistesse in tante situazioni diverse, ma connesse da una visione comunque artistica», mi dice Andrea Vailati, sottolineando quanto sia importante la scelta della tematica come collante. Questa quinta edizione dell’ArteSettima Festival si è aperta sotto il segno di Pier Paolo Pasolini, al centro delle parole e del programma del primo giorno oltreché della locandina. Accanto alla proiezione di Uccellacci e uccellini ha trovato spazio un progetto sperimentale e ambizioso, Appunti per un film su Pasolini a cura di Tommaso Paris: oltre alla celebrazione, la rielaborazione. Un gioco di forma, di immagini iconiche del cinema pasoliniano che si mescolano con la voce del poeta e con la musica di Gaio Ariani, un intreccio che testimonia la necessità di sentire e fare propria un’opera d’arte fino al fondo di ogni sua unità significante, di spingersi alla scomposizione e decostruzione di un film (o per meglio dire di una poetica) perché possano nascerne degli appunti, dei frammenti indelebili.

I grandi protagonisti sono stati però i cortometraggi, con particolare attenzione ai dieci concorrenti della sezione under 35. A influire sulla selezione è stato anche un criterio di varietà, nel tentativo di offrire a pubblico e giuria un ventaglio delle potenzialità inscritte nel cortometraggio in quanto codice, un assaggio della sua plurifunzionalità. «Io trovo che nel cortometraggio esista una grammatica esaustiva e compiuta, il tempo filmico è tale per cui il tipo di costruzione in termini di montaggio e narrazione è molto esposto alla visione, non perdona. Sono un grande fan dei cortometraggi che dicono una sola cosa, che sia una ferita, una solitudine, un amore, un breve viaggio di riscoperta. E in più, per questioni produttive, di budget, di tempo, di esperienza il cortometraggio permette a molte voci nuove di fare qualcosa e segnare un punto nel panorama italiano».

Nel concreto, l’itinerario in cui è stato guidato lo spettatore ha messo in luce come alla base di più processi creativi sia possibile rintracciare modi altrettanto differenti di giocare e lavorare con le stesse grandi questioni. Ne sono emersi temi trasversali e ricorrenti: così è stato per il ruolo della parola e del sonoro tra corti non dialogati e un uso preponderante del voice-over, l’immagine d’archivio in dialettica con il presente, la transmedialità e la possibilità di sperimentare strutture narrative alternative in un linguaggio d’impressione. La giuria alla fine premiato l’opera di Marta Irene Giotti, Lovers’ story: fragment(s): un racconto di tre brevi storie, tre schegge d’amore che si sfiorano in una notte estiva a Seoul, liberamente ispirato ai Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes.

Il dibattito sul cortometraggio è stato affrontato anche in occasione del talk sulla critica cinematografica, ci si è soffermati in particolare sulle possibilità di fruizione e sulla considerazione che se ne ha in Italia. Ma si è parlato più in generale dell’evoluzione del ruolo del critico, del rapporto tra giornalismo di promozione e critica strettamente intesa, un confronto anche generazionale con le nuove possibilità di divulgazione che una realtà ormai affermata come ArteSettima ha contribuito a strutturare.

Incontri come questo, come anche il talk sulla produzione cinematografica, aumentano la consapevolezza e gli stimoli creativi nell’economia del Festival, nonché contribuiscono ad affermare l’autorevolezza dello stesso. Si tratta pur sempre di un evento che si muove al di fuori dell’establishment e dell’industria, un festival “punk” secondo Andrea Vailati, «però nella generazione dei giovani registi e tra gli addetti ai lavori siamo accolti e seguiti. Siamo comunque un festival che è una vetrina partecipata, con tanti momenti di condivisione, per cui le nuove voci italiane e internazionali ci danno un giusto peso».

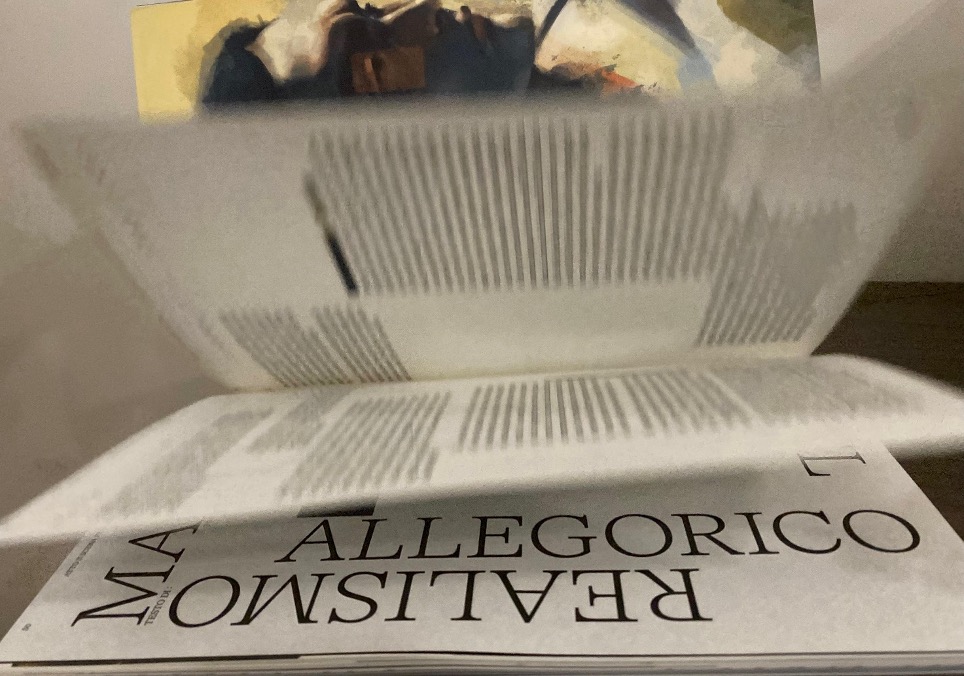

Per concludere, direi che la cifra più significativa di questo evento è stata l’attenzione alla condivisione fisica e tangibile di un certo modo di intendere il cinema, un certo modo anche di fare, produrre, muoversi attorno ad esso. Molto importante in quest’ottica è stata la presentazione del numero 0 della nuova rivista cartacea di ArteSettima. Questo prodotto, che rinnova radicalmente la prima avventura nel mondo della carta stampata datata 2018, nasce dall’incontro fruttuoso fra tre realtà collettive: il corpus critico della redazione di ArteSettima, la grafica curata da Skinivanili e il contributo editoriale di Short Out. Dietro a questo lungo lavoro, la volontà di “farsi luogo”, come ha detto dal palco Odoardo Maggioni.

«Chiunque abbia un’idea di una certa ricerca, di critica, di poetica, deve considerare il tempo della contemporaneità, del pubblico. Non significa che bisogna rinunciare alla propria autenticità, ma interrogarsi su questo rapporto. Noi abbiamo capito che la dimensione grafica ed estetica rappresentava l’immediatezza, e che potevamo ritrasformare attraverso essa la nostra ricerca: un mezzo per far abitare alle persone che sfuggono un tempo di ricerca». Più di queste parole di Vailati, solo l’esperienza di sfogliare pagina dopo pagina il magazine è in grado di trasmettere l’innovazione e la durabilità di questo connubio.