intervista a cura di pavel belli micati

Martedì prossimo 7 ottobre, al Cinema Beltrade torna Indocili, la rassegna organizzata da Tafano che apre la sua quinta edizione con un appuntamento speciale: “Non siamo come tu ci vuoi”, è la tagline della serata dedicata alla spettroscopia queer, e tra le opere selezionate figura anche La moto, ultimo lavoro del regista e sceneggiatore molisano Matteo Giampetruzzi, presentato in concorso alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Tra scorci di montagne, piccoli borghi di provincia, e derapate su terreni aridi, La moto inscena una storia d’amore unica che è anche un potente racconto di formazione, una sensuale tragedia sentimentale e una particolare rivendicazione di autonomia… Noi di Uncle Yanco, in occasione dell’evento, abbiamo avuto il piacere di intervistare il suo regista.

Ciao Matteo, grazie del tuo tempo. Allora, abbiamo la provincia, due ragazzi e una moto. Più volte ti è stata chiesta la genesi del progetto: noi vorremmo sapere, piuttosto, come sei arrivato a questa sintesi, a questo ibrido di elementi allo stesso tempo universali e particolari…

Matteo: «Ciao Pavel, grazie a te! Gli elementi che metti in evidenza sono stati il punto di partenza: volevo raccontare la scoperta della sessualità in un contesto rurale attraverso un oggetto – la moto – simbolico e polisemico. Ho dunque immaginato la storia di un ragazzo, Luca, che nel corso di un’estate scopre se stesso e il mondo che lo circonda attraverso il sesso e la violenza. Per arrivare alla sintesi, ho lavorato per strati e tentativi: dalla prima idea fino alla fine del montaggio, in tutte le fasi della realizzazione, c’è stata una ricerca costante di equilibri (e contrasti), tra le varie parti del racconto e tra i diversi temi che lo attraversano. Volevo esplorare la forma in cui la violenza permea il nostro vissuto e come si riproduce nelle nostre vite, parlare della mascolinità e naturalmente del desiderio. Il film nasce da molte ossessioni personali, sia tematiche sia estetiche o figurative: è stato un progetto molto importante ed è il corto in cui mi rivedo di più tra tutti quelli che ho fatto».

C’è una dialettica, un role-play forte e deciso tra stasi e movimento, eros e thanatos, bestiame e bestialità; così pure diversi elementi e forme che rimandano ad immaginari cinematografici contemporanei: la fotografia dai toni saturi ricorda Almodóvar, i due bei giovani, Luca e Valerio, i Belli e Dannati di Van Sant, e la tensione psicomotoria sembra un omaggio al body horror di Cronenberg. Quanto è importante, per te, un rimando, tecnico o implicito, nel cinema queer?

Matteo: «Credo sia un po’ inevitabile. Si parla spesso di reference, durante la realizzazione di un film, per provare a inquadrare un progetto in categorie, che spesso indicano anche tendenze di mercato. Ma, al di là di ogni formula, credo che ciò che vediamo e amiamo e di cui ci nutriamo (non parlo solo di film, ovviamente) ci influenzi, anche subliminalmente, e finisca per attraversare ciò che realizziamo. Prima ancora di provare a fare cinema in prima persona sono uno spettatore vorace (è da lì che nasce il desiderio di fare il regista), inoltre lavoro anche come curatore e programmer, cosa che mi porta a vedere molti film. Inevitabilmente alcune idee o forme del cinema contemporaneo (e non) finiscono per influenzare la mia proposta cinematografica. I riferimenti cinematografici non sono sempre coscienti o voluti, e, a volte, al pubblico arrivano delle suggestioni impensate. È infatti curioso che i riferimenti che intravedi nel mio corto siano opere che apprezzo o amo molto (la mia passione per il cinema è nata con i film di Pedro Almodóvar), ma che non avevo per niente in mente mentre realizzavo La moto. Ho invece guardato più direttamente al cinema queer di autori molto audaci come João Pedro Rodrigues (soprattutto O Fantasma, del 2000), e a opere costruite sull’immaginario omoerotico del motociclista (che non è solo cinematografico, ma attraversa tutta la cultura queer): Scorpio Rising di Kenneth Anger o film più underground come The Sex Garage di Fred Halsted, tra gli altri. In ogni caso, volevo far dialogare tutti questi riferimenti – pur in un racconto piuttosto evocativo e poco realistico – con la realtà, con l’ambiente reale in cui è ambientato il film. Volevo generare un cortocircuito tra l’immaginario erotico queer della moto (che è anche un immaginario pornografico) e la realtà delle montagne del sud Italia, la mascolinità in quei luoghi, il tabù legato al sesso di quel contesto».

Un’altra tensione irresistibile che ho avvertito è quella tra il suono e la sua assenza: la moto segnala Valerio, e il rumore del motore il suo arrivo e la sua partenza. Quando non c’è la moto, in mancanza dell’oggetto desiderato, il desiderante sublima la sua devozione verso un oggetto-a-lui-correlato; nel silenzio della solitudine Luca, e insieme il suo pubblico, non partecipano tanto al dramma degli eventi quanto alla tragedia del suo sentimento. La moto è il correlativo oggettivo del sentimento o il sentimento stesso?

Matteo: «Direi che la moto nel corto è un oggetto dal significato fluttuante, ma soprattutto veicolo ed espressione del desiderio. È un oggetto attraverso cui Luca mostra la sua devozione (la sua sottomissione) per l’altro, ma anche un anelito verso la riappropriazione – e rivendicazione – del proprio sentimento frustrato, che sfugge alla norma del contesto in cui vive. È un simbolo della mascolinità, un’estensione o un surrogato del corpo di Valerio e dunque, allo stesso tempo, una sua negazione. Non mi piace leggere il desiderio in termini di mancanza ma di possibilità. Luca è frustrato nel rapporto con Valerio e per questo si avvicina alla sua moto: attraverso quell’oggetto, però, più che colmare un vuoto, scopre nuove forme erotiche e forse addirittura una possibilità di liberazione».

Ho avuto l’impressione che, più che raccontare un’esperienza tratta dal personale, tu abbia voluto mettere in scena un’emozione dell’esperienza stessa, un qualcosa di rimosso più che dimenticato, e poi hai voluto immaginare come questa potesse trasformarsi in qualcosa di ossessivo, primitivo, carnale. Secondo te, un desiderio frustrato resta tale, si sublima, oppure si condensa in nuove forme?

Matteo: «È una giusta impressione, perché questo film non è un racconto autobiografico, ma parte da sensazioni e sentimenti vissuti in prima persona, da qualcosa di intimo che non riesco a verbalizzare o spiegare del tutto. Mi affascina molto usare il mezzo cinematografico per dare forma all’ambiguità del sentimento. La moto parla di un desiderio frustrato, come giustamente menzioni, e anche dell’umiliazione di fronte al rifiuto e alla violenza, temi a cui mi sento vicino. Credo che il desiderio apra sempre a infinite possibilità. Può (non accade sempre) essere sublimato e trasformato, diventando catalizzatore di nuove cose. Il desiderio è un motore creativo, anche quando fa male; è una possibilità di reinventarsi, immaginare nuove forme di vita. Io ad esempio sono riuscito a sublimare delle esperienze passate attraverso questo corto».

La moto mette in scena anche la frizione tra desiderio e ossessione, un urto continuo tra attrazione e dominazione. Tu ritieni che la cinematografia sia per te uno spazio sicuro dove esplorare questa ambivalenza, oppure trovi che il cinema sia piuttosto un escamotage per portarla allo scoperto, nuda e cruda, senza filtri?

Matteo: «Non ne sono sicuro. Credo che il cinema possa essere uno spazio sicuro per raccontare questioni complesse, non banali, anche scivolose come queste frizioni di cui parli. Non bisogna scadere nel gratuito, nel pornografico, ma non credo che un racconto del genere possa essere rassicurante. Non deve. Forse il cinema è uno spazio sicuro perché permette di lavorare sul simbolico e rimodulare la realtà (anche quella intima dei propri sentimenti), ma dovrebbe restituire, nel caso di un racconto sull’ossessione e la dominazione, la crudezza o quantomeno l’onestà di quell’esperienza. È molto complesso e rischioso, ma ne vale la pena, perché altrimenti c’è il rischio più grave di cadere nella retorica o nella banalità. Si parla spesso di cinema o sguardi queer, ma affinché questa espressione non si svuoti di senso dobbiamo riconoscere che fare un’opera queer implica anche parlare chiaramente della sessualità, dei corpi, del desiderio, senza avere timore e soprattutto senza essere accomodanti».

In un’intervista hai parlato di un sentimento di alienazione che provavi nei luoghi in cui sei nato e hai trascorso la tua infanzia fino all’adolescenza. Tornare in quei luoghi, abitarli e inscenarvi questa narrazione, la tua narrazione, che tipo di valore ha avuto? È stata una riparazione, una sorta di esorcismo, o magari una divinazione?

Matteo: «È stato molto significativo. Vivo fuori da sette anni, ma per me era importante filmare nei luoghi in cui sono cresciuto: in campagna, in Molise. Sono luoghi poco raccontati e quasi mai mostrati al cinema. Molti film italiani sono ambientati nel mondo rurale, e personalmente amo molto alcune di queste opere, ma non ci sono molti racconti della sessualità in quei luoghi: questo cinematograficamente è molto interessante, perché, nel caso dei luoghi in cui abbiamo realizzato il corto, esistono ancora molti tabù legati al sesso—e all’omosessualità. Girare questo film è stata anche l’occasione di portare una finzione queer nella realtà di quei luoghi dove l’omofobia è ancora molto diffusa. Non so se realizzare La moto sia stata un’esperienza di riparazione, ma sicuramente di piccola riconciliazione con quei luoghi. Un po’ inaspettatamente, in Molise ho anche trovato dei collaboratori molto preziosi, che sono anche diventati amici: il protagonista Lorenzo Cutillo (che ho scoperto essere molisano, per caso, solo alla fine dei casting), l’aiuto regista Valentina Pietrarca (che è anche una cineasta emergente molto promettente) e l’art director David Santangelo (che ha mostrato una fiducia e un amore incondizionati per questo progetto)».

E a proposito di quel sentimento di alienazione di cui sopra, è un sentimento confinato nello spazio, o nel tempo? Lo porti ancora con te? Serve da ispirazione o è un fardello? Lo vedi più come un tallone d’Achille o come la sfortuna di Edipo?

Matteo: «Credo che in fondo continuiamo a convivere con tutti i sentimenti che abbiamo provato, anche quando si esauriscono. Ma non è una sfortuna di Edipo! Anzi, in questo caso, quel sentimento di alienazione (e anche di solitudine) a cui facevo riferimento è stato anche un motore creativo, sicuramente qualcosa che ho provato a sanare attraverso il cinema. È anche questa la magia: la possibilità di usare il cinema come una forma di reimmaginare il proprio vissuto, di proiettare (di nuovo!) i propri desideri. Il cinema per me è fortemente legato al desiderio—forse non era chiaro…»

Nella storia, la motocicletta di Valerio non serve, quindi, solo la funzione di oggetto: è motore, serbatoio e veicolo, correlativo del corpo, simbolo feticizzato del potere e insieme maschera con cui si recita una farsa, si nasconde un segreto, si compie un sacrificio. Era tua intenzione trasformarla in un oggetto queer, a tratti anche un po’ camp? Perché io ci ho visto pure, forse, un’analogia con le mucche, ma volevo che fossi tu a raccontarmela!

Matteo: «Grazie per le tue parole. Sì, senza dubbio volevo trasformare la moto in un oggetto queer. Come dicevo prima, avevo ben presente l’estetica omoerotica del motociclista, un topos dell’immaginario gay: una fantasia che già di per sé opera un détournement e una risemantizzazione della motocicletta come oggetto simbolo di mascolinità. E, come dicevamo, nel corto la moto diventa sfogo e simbolo del desiderio, espressione di un sentire, veicolo della dimensione sessuale, che coinvolge tutti i sensi. Prima facevi riferimento al suono, mi ha fatto molto piacere. La sessualità e il desiderio sono esperienze che hanno anche del misterioso e per certi versi sfuggono alla rappresentabilità. In questo senso, l’evocazione sonora era molto importante. In generale, l’oggetto della moto permette un’esplorazione sensoriale completa (viene annusata, leccata, toccata…). Per quanto riguarda ciò che dici delle mucche… non era voluto! Non sono così ingegnoso. Ma apprezzo molto, in un’ottica camp funziona benissimo! In ogni caso mi interessava molto l’incontro tra l’umano e l’animale, che attraversa tutto il racconto».

La produzione è internazionale, tra Italia, Spagna e Danimarca, così come la troupe. Io volevo sapere come ha influito l’incontro di sensibilità e nazionalità diverse sulla realizzazione de La moto…

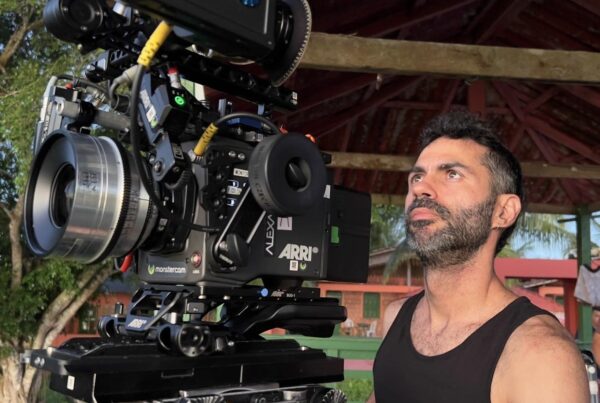

«Sì, non avevamo neanche una società di produzione, ma ci sono tre paesi coinvolti! Ho prodotto il film, in Italia, insieme a Paolo Sideri. Ho incontrato Selma Munksgaard Hansen e Valentin Marcus Andersen (i co-produttori danesi) durante un laboratorio a Odense, in Danimarca, dove ho vinto un pitch organizzato da Filmværksted Odense, che ci ha fornito le attrezzature di ripresa gratuitamente e un piccolo contributo. Selma e Valentin si sono uniti al progetto con entusiasmo e hanno gestito il contributo di Filmværksted Odense. Non è stato sempre facile: ci sono state divergenze e discussioni sui metodi di lavoro, ma è stato comunque arricchente. Ho dovuto raccontare a loro e Jens Vantore (il direttore della fotografia, anche lui danese) i riferimenti culturali della storia, la realtà dei piccoli borghi di montagna in cui sono cresciuto, l’omofobia in quel contesto. Questo mi ha permesso di rafforzare le mie convinzioni sul racconto. Per quanto riguarda la Spagna, invece, è stato molto diverso. Ho vissuto per due anni nei Paesi Baschi, a San Sebastián, dove ho frequentato un master in curatela cinematografica alla Elías Querejeta Zine Eskola. L’incontro con questo ambiente è stato non solo molto stimolante ed energizzante a livello personale e professionale, ma ha anche influito sulla realizzazione de La moto. Lì ho conosciuto Manuela Gutiérrez Arrieta, la montatrice, che è anche un’amica nonché una bravissima cineasta. Insieme a lei, nel laboratorio di post-produzione di Tabakalera, ho riscritto quasi radicalmente il corto al montaggio. L’incontro con la sua sensibilità è stato decisivo, perché mi piace lavorare, al montaggio, con estrema libertà nel rimodulare i materiali e uscire dai binari della sceneggiatura o delle riprese».

Ho un’ultima, ultimissima domanda. E poi non ti assillo più! Noi qui abbiamo adorato La moto e non vediamo l’ora di sapere cosa bolle in pentola o, meglio, cosa frigge nei motori — non sono sicuro si dica così — hai dei progetti in cantiere o sul piano di lavoro?

Matteo: «Molte idee, diversi progetti, tanto lavoro e anche un bel po’ di stress. Sto lavorando a un documentario sperimentale che evoca la persecuzione degli omosessuali durante il fascismo, ma sono ancora all’inizio dello sviluppo e della scrittura (il progetto è parte di Itineranze Doc, un percorso di sviluppo dedicato a progetti di documentario). E ho anche in cantiere un nuovo corto e un lungometraggio di finzione».

In bilico tra attrazione e paura, amore e violenza, alienazione e ricezione, La moto non è soltanto la testimonianza di un vissuto o la trasposizione di un sentimento intimo, ma un tentativo—ben riuscito, aggiungerei—di riportare in superficie il dramma di un desiderio, soprattutto quello queer, nelle sue direzioni diverse, diversificate, divergenti. Il risultato è un esercizio estetico raffinato e, contemporaneamente, un manifesto identitario sperimentale che, con la sua ambiguità ermeneutica costringe il pubblico ad esplorare l’indeterminatezza di un paradigma che, anche quando rappresentato, spesso rimane vittima della monotonia prescrittiva. Giampetruzzi, da indocile doc quale è, rompe con la ripetitività della forma e firma copione e regia di un’opera sensibile e coraggiosa che ci auguriamo resista al vaglio, sia del tempo che della critica. Nell’attesa, La moto e il suo regista vi aspettano, martedì 7 ottobre, al Cinema Beltrade.