approfondimento a cura di alberto frosini

In tre dei corti che hanno fatto parte della selezione della scorsa edizione del Laterale Film Festival, seppur molto diversi tra loro, è presente un’idea di base che li lega. Ognuno, a suo modo, esplora il sottile, ma fondamentale confine tra ciò che crediamo di vedere e ciò che esiste al di fuori della nostra percezione e, in ultima istanza, è realmente: una luna rossa che si riflette sul mare, corpi che si perdono nella loro follia, un bambino che scopre l’illusione delle percezioni ingannevoli. Le storie e i linguaggi, pur configurandosi all’apparenza come molto distanti tra di loro, cercano nel complesso di sondare e comprendere il confine che segna la fine della realtà e l’inizio dell’illusione.

«full out» (2025) di sarah ballard

Il cortometraggio Full Out, nella sua durata complessiva di quindici minuti, mette in dialogo due momenti storici distanti, ma accomunati dallo stesso fenomeno: l’isteria di massa. Da un lato, infatti, siamo introdotti e invitati a osservare la Parigi del primo Novecento, dove all’ospedale della Salpêtrière i pazienti venivano ipnotizzati per riprodurre, davanti a un pubblico, i sintomi della malattia. Dall’altro, invece entriamo nel vivo di una scuola superiore, una high school americana contemporanea, in cui un gruppo di cheerleader sembra vivere improvvisamente episodio maniacale. Il corto cerca di individuare i legami tra i resoconti storici dell’isteria collettiva e i modi in cui l’interesse diffuso può essere lesivo.

Attraverso una regia cinetica e un montaggio tagliente, il cortometraggio diretto da Sarah Ballard costruisce un puzzle visivo che fonde registri stilistici differenti: il forte contrasto tra bianco e nero che evoca i tasti di un pianoforte, la grana della pellicola analogica, le vibrazioni digitali e i flash cromatici strobo. Così facendo, viene messa in risalto una pluralità di tecniche che non ha uno scopo puramente estetico, ma che evoca la tensione e il frammentarsi continuo di corpi spezzati. A rendere fluide le immagini tra loro è un’unica voce fuori campo, quella di un’ex paziente della Salpêtrière, che ripercorre la vicenda fino al presente. Sullo schermo, i corpi umani si divincolano, oscillando tra esibizione e perdita di controllo. Le persone che appaiono sono praticamente senza volto: di loro non si vedono che mani, arti e, al più, brevi frammenti del loro fisico nudo. In conclusione, Full Out è un’opera disturbante ma particolarmente al passo con i tempi, nonostante l’impiego di filmati di repertorio, che affronta temi cruciali come la spettacolarizzazione del dolore e la sottile linea che separa controllo e follia.

«allegoria cittadina» (2024) di alice rohrwacher e jr

Il cortometraggio firmato, nella regia, da Alice Rohrwacher insieme all’artista francese JR, fonde teatro, danza, arti visive e cinema in un’unica visione. La storia comincia durante un’audizione teatrale: una giovane madre (Lyna Khoudri) si presenta con il giovanissimo figlio febbricitante, Jay (Naïm El Kaldaoui). Il regista dello spettacolo (Leos Carax) illustra ai partecipanti la sua idea ispirata al mito della caverna di Platone, ma è solo al bambino che confida il vero segreto: cosa succede se un prigioniero riesce a liberarsi e a vedere il mondo reale? Da questo momento, il linguaggio del film si trasforma.

Infatti, sul palco, le ombre prendono vita e disturbano il piccolo Jay, che fugge all’esterno del teatro in cui il tutto si svolge. In questo scenario della città di Parigi, i muri si trasformano, a loro volta, in una strabiliante illusione ottica. È qui che il film si impreziosisce, diventando una lettera d’amore a tutta l’arte visiva: la tecnica stop-motion trasforma il bambino in un graffito in movimento, mentre le coreografie ipnotiche di Damien Jalet, le musiche pulsanti di Thomas Bangalter (ex Daft Punk) e i collage monumentali di JR contribuiscono a confondere i confini tra realtà e immaginazione. Lo spettatore è così chiamato a credere in ciò che vede, vivendo e immergendosi a fondo in un’esperienza figurativa completa. Tuttavia, alla fine di tutto, sembra rimanere il dubbio che viene espresso nel film: forse non è sufficiente dire che le immagini sono illusioni, perché anche le catene che ci imprigionano, rimangono reali e concrete. Allegoria cittadina è un piccolo spettacolo di invenzione visiva che, in pochi ma intensi minuti, celebra il potere del cinema come arte collettiva, capace di racchiudere in sè infiniti spunti creativi e abile nel trasformare lo sguardo dello spettatore.

«moonglade» (2024) di griffin conner

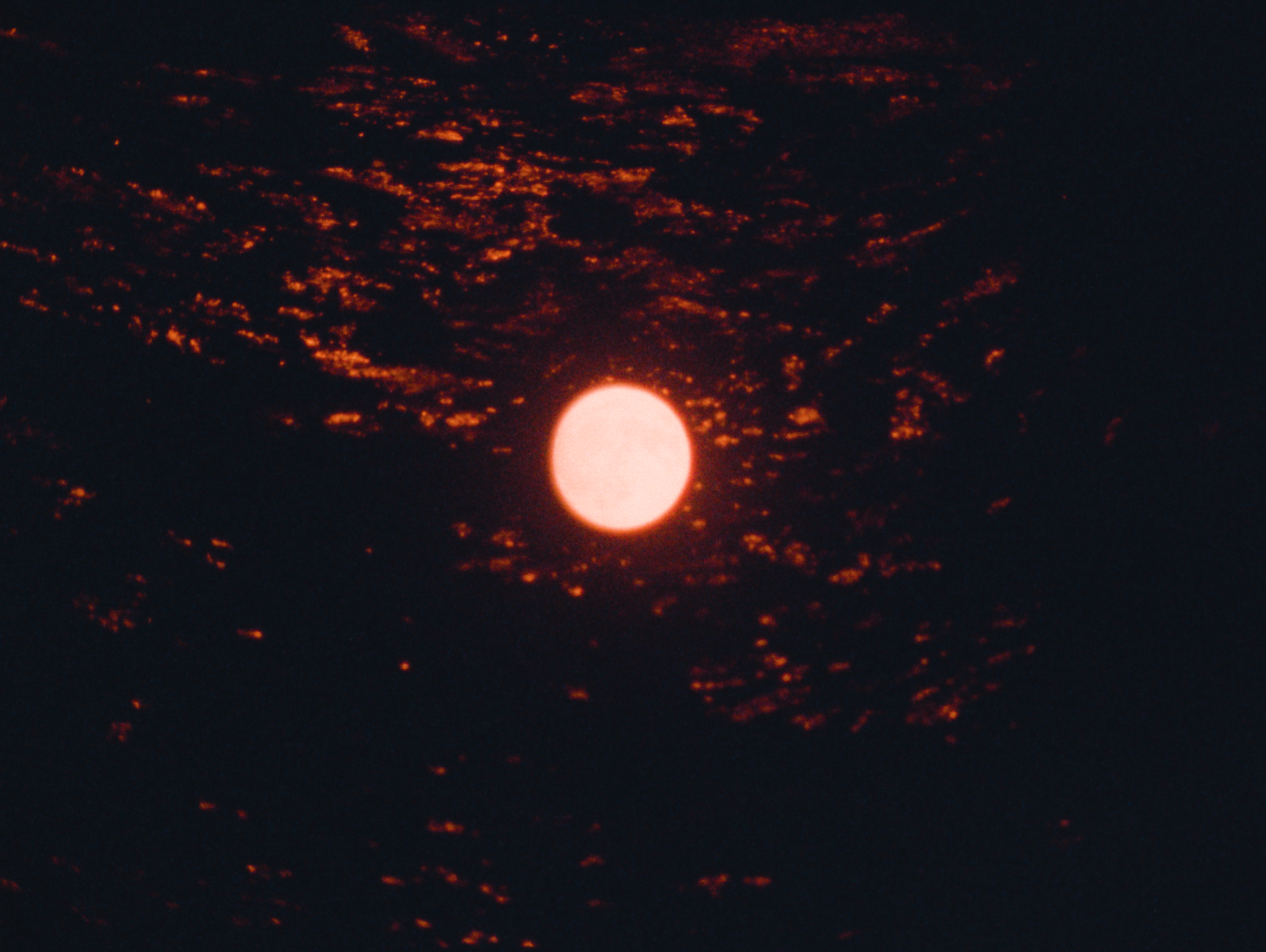

Moonglade cattura con semplicità la magia e l’ambiguità della notte. Al centro del brevissimo filmato c’è l’impassibile luna rossa, protagonista indiscussa, che si frantuma sulla marea e si erge nell’oscurità della notte. Da questa immagine ne nasce un piccolo quadro in movimento, capace di richiamare e, insieme di raccogliere un certo tipo di influenza derivante dal cinema espressionista, da una parte, e dall’impressionismo pittorico, dall’altra. A rendere l’esperienza ancora più fuori dal tempo e “astratta”, in un certo senso, quasi universale, è la colonna sonora: un quasi impercettibile mormorio intrecciato alla melodia di un carillon, come se provenisse da un vecchio disco dei primi del Novecento, fa da sottofondo allo scenario altrimenti silenzioso.

Eppure, il film non trasmette inquietudine: quella luna rossa, che in altri contesti potrebbe apparire minacciosa, come il sole nel Nosferatu di Murnau, qui diventa familiare, immersa in un’atmosfera intima e accogliente. Il cortometraggio diretto da Griffin Conner si configura così come un breve esperimento visivo e sonoro che, pur nella sua semplicità, riesce a creare uno spazio sospeso, in cui la luce notturna si rende allo stesso tempo misteriosa e rassicurante.